改革开放以来我国农村基本经营制度的变迁

日期:2018-08-02

来源:《中国人民大学学报》2018年第3期

作者:唐 忠

字体:

打印

内容摘要:改革开放40年来,我国农业发展成就巨大,这与我国农村坚持土地集体所有、农民家庭承包经营的基本经营制度关系密切。农村的这一基本经营制度的优势在于保持了成员权逻辑和财产权逻辑的平衡;土地“三权分置”制度的创新之处在于所有者权利的细分与分享;放活土地经营权不等于把经营权物权化;完善农村基本经营制度,应更多地回应农民的诉求和农业发展的需要。

关键词:农村改革,土地制度,农业发展

今年是中国改革开放40周年。40年前开始的改革,是从农村发轫的,农村的改革,是从农村基本经营制度开始的。40年前农村改革的标志性名词,是“包产到户”与“包干到户”。“大包干大包干,直来直去不转弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的”这句流传全国农村的话,更是简明易懂。包产到户、包干到户将过去农村集体所有、集体统一经营的土地,改变为按一定方式承包给农户家庭分散经营,改变的是农村的基本经营制度。因此,在回顾改革开放40年来农业农村的发展时,分析我国农村基本经营制度的变迁,就是必不可少的一环。

改革开放40年后的今天,关于我国农村基本经营制度如何巩固与完善,理论界存在不同观点,各地农村在实践中也有不同做法,例如,在承包期内,土地动态调整好还是起点公平、期限内不调整好?在集体资产股份权能改革中,集体所有制内成员的权利应该如何理解?集体资产改革是按成员权逻辑还是财产权逻辑来展开?在土地三权分置制度下,集体所有权、承包农户的承包权、土地租赁者的经营权各自的性质是什么?在承包权分散、人口城市化的情况下,如何构建土地与农业劳动的动态匹配机制,形成地权分散而经营适当集中的发展模式?等等,都值得探讨。

本文分四个部分来进行分析,第一部分简要总结农业发展的成就,第二部分扼要回顾农村基本经营制度演变过程,第三部分对一些争议的观点进行分析,提出作者自己的看法,第四部分对巩固和完善农村基本经营制度提出建议。

一、改革开放以来我国农业发展成就巨大

1978年以来,我国农业发展取得了巨大成就,这里仅举几组数据来进行简要说明。

(一)主要农产品产量显著增长

根据中国国家统计局网站上的数据,1978年我国粮食产量为30 477万吨,2017年为61 791万吨,增长102.7%,年均增长1.83%,见图1。1978年我国棉花产量为216.7万吨,2017年为549万吨,增长153.3%。1978年我国油料作物产量为521.8万吨,2017年为3 732万吨,增长615.2%。1979年我国肉类产量为1 062.4万吨,2017年为8 431万吨,增长693.6%。1978年我国水产品产量为465.4万吨,2017年为6 938万吨,增长13.9倍。

(二)人均主要农产品产量显著增长

1978年我国人均粮食产量为316.6公斤,2017年为444.51公斤,人均增加127.9公斤。1978年人均棉花产量为2.25公斤,2017年为3.95公斤,人均增加1.7公斤。1978年人均油料产量为5.42公斤,2017年为26.85公斤,人均增加21.43公斤。

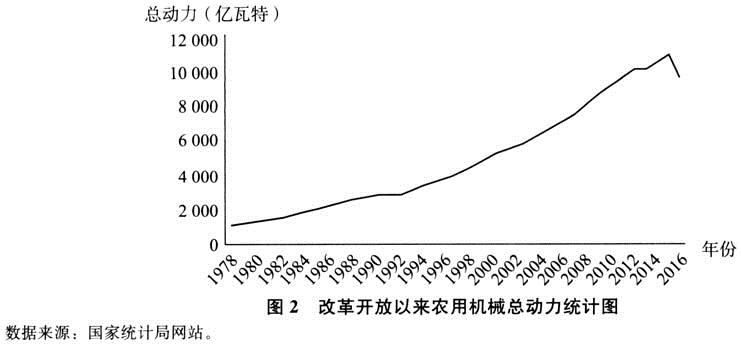

(三)农业机械化水平显著提高

以农机总动力为例,1978年我国农用机械总动力为1175亿瓦,2016年为9 724.6亿瓦,增长727.6%,年均增长5.72%,见图2。在平原地区,小麦、玉米等主要粮食作物耕种收环节已基本实现机械化。

(四)政府对农业的支持显著增长

1978年财政“三农”支出为150.7亿元,2016年财政用于农林水各项事业的支出为16 768.4亿元,如果不考虑物价因素,增长了110倍,年均增长13.2%。2006年全面取消农业税后,财政对农业农村发展的投入迅速增长,由2006年的3 173亿元增长到2016年的16 768.4亿元,年均增速达18.11%。

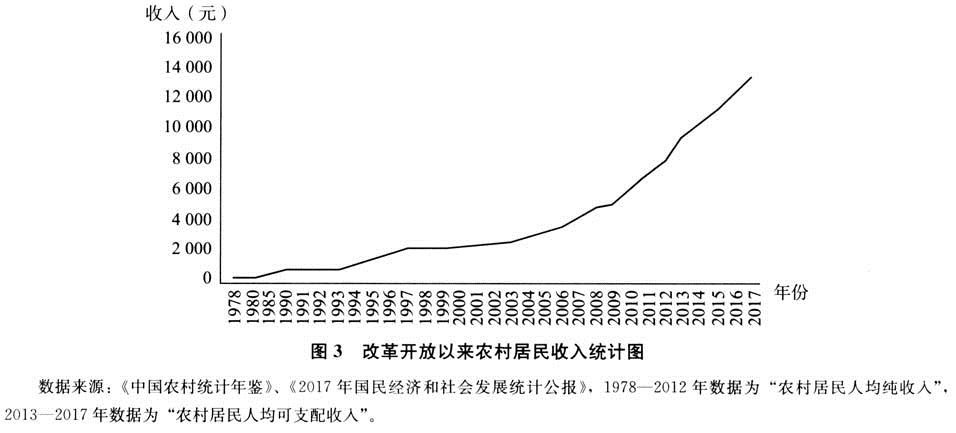

(五)农民收入显著增长

1978年农村居民人均纯收入为133.6元,2017年农村居民人均可支配收入为13 432元,按现价增长了约100倍,名义增长率为12.55%,见图3。

(六)农业新型经营主体发展迅速

1978年时,还谈不上有什么农业新型经营主体,根据《农民日报》的报道,到2016年底,全国有新型农业经营主体280万个,其中家庭农场87.7万个,农民合作社179.4万个,农业龙头企业12.9万个。①

在40年来我国农业的发展中,农村基本经营制度贡献的具体份额虽然从定量的角度不容易衡量,但经营制度所起的重要作用是无法否认的。

二、40年来农村基本经营制度的变化过程

新中国成立以来,中国农村土地制度发生了三次重大变革。第一次重大变革是1950—1952年的土地改革,通过无偿的方式平均地权,将农村土地由地主所有制改为农民所有制。第二次重大变革是1953—1956年的农业合作化,将土地的农民所有制改变为土地的劳动群众集体所有制,并在后来的人民公社体制中,形成“三级所有、队为基础”的农村基本经营制度,以生产小队为核算单位,实行土地集体所有、统一经营,成员按所挣的工分分配劳动成果。第三次重大变革是发生在40年前的以家庭承包为特征的农村改革,这一改革的核心是把农业的经营单位从生产队变为农户家庭。

在这三次土地制度变革中,土地所有权首先由地主所有变为农民平均私有;随后的合作化运动将土地所有权集中在集体手中,并实行集体统一经营;最近的一次重大改革则是保留了原有土地所有制,改变了土地经营制度。下面按时间顺序对1978年以来农村基本经营制度的变化作一个梳理。

(一)改革初期的农村基本经营制度

发生于40年前的中国农村经济体制改革,以农村基本经营制度的变革为核心。农村基本经营制度的变革是将土地所有权与使用权分开,把以生产小队为单位的集体统一经营改为以农民家庭为单位分散经营,农民家庭重新成为农业的基本经营单位。“大包干”使得农民家庭在获得土地使用权的同时,也获得了经营剩余索取权。

在全国绝大多数地区,土地是以生产小队(相当于现在的村民小组)为单位,按农户人口平均承包的。承包土地之时,并不清楚承包的具体期限,因此,农民总害怕承包政策不能长久,担心发生变化。中央为稳定农民积极性,宣布土地承包期为15年。在实际执行中,根据农户家庭人口的变化定期调整承包土地的情况普遍存在,出现所谓“三年一小调整,五年一大调整”的局面。第一轮承包的农村基本经营制度的特征可以概括为:第一,大多数乡村以生产小队为土地发包单位,按某一具体时点的人口平均承包土地,农民以家庭为单位承包经营。第二,承包期内发包单位常常根据家庭人口的变化调整土地,使得15年的承包期限成为一种政策宣示,并不是农户承包土地的实际期限。由于这种调整,每一户农民承包的土地就存在变动的可能性。第三,农户按承包土地的面积分摊三提五统等款项和农业税税额,这些集体提留统筹和农业税当时普遍被视为农民获得土地经营权的经济代价。具有以上三大特征的土地经营制度,也被概括为“统分结合、双层经营”体制。

(二)第二轮承包时的制度变化

第二轮承包,大多数地区是在1995年前后进行的,基本沿用了第一轮承包的做法,但在一些地区也发生了细微的变化。由于《土地管理法》(1988年修订版)第八条明确指出“集体所有的土地依照法律属于村农民集体所有”,所以有些地区在第二轮承包时,改为以行政村为单位发包土地。如果行政村内各组人均土地情况差异较小,则发包方的转化不会带来大的影响,工作也容易进行;若行政村内各组人均土地情况差异较大,则难以在行政村内进行土地发包。

(三)《农村土地承包法》实施后土地制度的变化

《农村土地承包法》于2003年3月1日起施行,致使农村基本经营制度发生了如下变化:

第一,该法明确规定“耕地承包期为三十年”,并且“承包期内,发包方不得调整承包地”。这一规定就是习惯上说的“30年内增人不增地,减人不减地”。

第二,该法第二十六条明确规定:“承包期内,发包方不得收回承包地。承包期内,承包方全家迁入小城镇落户的,应当按照承包方的意愿,保留其土地承包经营权或者允许其依法进行土地承包经营权流转。承包期内,承包方全家迁入设区的市,转为非农业户口的,应当将承包的耕地和草地交回发包方。承包方不交回的,发包方可以收回承包的耕地和草地。”请注意,这里说的是全家,不是家庭内部部分成员的迁移。

以上规定意味着,在承包期内,不再根据家庭成员的数量变化或部分成员的身份变化来调整土地,如果严格实行,其结果是享有承包权的集体成员在某一特点时点上固定不变。在现实中,不少乡村并没有严格执行这一规定,仍然在根据人口变动调整承包地。后文还会对此进行分析。

(四)停征农业税费没有带来土地制度的变化

2005年以后,国家取消了农业税,作为农业税附加的集体提留统筹也取消了,原来认为的农民承包集体土地的经济代价似乎没有了。这是不是土地制度的一个变化呢?笔者以为,农业税费并不是地租,国家停止征收农业税费,以及后来逐步出台的各种农业补贴政策,都是国家对农业的财政支持,属于产业政策的范畴。这些政策确实对农民收入带来正面影响,但没有从本质上改变农村集体经济组织与承包农户之间在土地上的关系:集体土地在其成员之间平均分配,集体的组成成员按一定份额自己耕种自己的土地,可以支付地租(然后成员再决定如何分配),也可以不支付地租,因为在平均承包的情况下,以分配土地的方式就分配了地租。

一些地方在进行农村集体资产股份权能改革试点时,通过固化股份和股东实行股份的完全可交易等措施,只强调财产权逻辑,可能的结果就是集体所有制慢慢变成私人所有制,通过“温水煮青蛙”实现私有化。

我国农村集体所有制的成员权逻辑是,某人或某个家庭取得某个村或组的成员资格,并不是基于购买股份的交易取得,而是基于出生、婚姻或其他该集体认可的方式取得,集体成员不能通过交易“买入”是农村集体所有制下成员权逻辑的基本特征。这与股份公司的财产权逻辑是不一样的。成员权不基于财产交易取得,但成员权取得后会与集体的财产发生关联,因而成员权会给该成员带来一定财产权。

在我看来,我国现行农村基本经营制度的活力就在于在成员权逻辑和财产权逻辑之间取得了平衡。在每一个承包期开始时,按照成员权逻辑,被认定的成员都享有平等权利。在承包期内(生不增、死不减的村组可能是30年内,动态小调整的村组可能是一个调整周期内)按财产权逻辑,不认可成员的变化。成员权与财产权的顺序也很清楚,就是成员权在先,财产权在后,财产权服从于成员权。成员权保障公平,财产权保障效率。

如果把成员固化在某一具体时点后不再重新认定,从这一时点开始成员所承包的土地权利永远不变,实际上就是从这一时点后放弃了成员权逻辑,只实行财产权逻辑,如此,集体所有制就会变成私人所有制。因此,坚持成员权逻辑,就是坚持集体所有制。完全放弃成员权逻辑,只遵循财产权逻辑,集体所有制就会从一种公有制慢慢变成私有制。保持成员权逻辑与财产权逻辑的平衡,是改革开放40年来我国农业不断发展的重要经验。

(二)“三权分置”制度的创新之处在于所有者权利的细分与分享

农地“三权分置”制度创新的核心,是农村土地集体制下土地所有者权利的细分与分享,即在“成员整体”的集体和集体的组成成员“个体”之间细分与分享所有者权利。

为什么说这一制度创新的核心是所有者权利的细分与分享,而不是所有者与其他权利主体之间的关系呢?这是由我国集体所有制的制度特性决定的。按照现行制度,集体土地实行成员承包经营,承包权按某一时点在本集体范围内认可的成员之间依据政策进行分配,因此,承包权是特定的某一集体的成员对该集体的土地享有的成员权利,是集体所有者之一的成员权利。不是某一集体的所有者组成成员,就没有该集体土地的一份承包权,因此,承包权是与集体所有者的组成成员资格相联系的权利。所以“三权分置”的制度创新,在于通过对集体成员承包权的确认与保护,实现了对集体成员的“个体权利”的确认与保护。

因此,农地“三权分置”下的农村土地集体所有制中的“集体”,是由某一时点的特定成员组成的“成员整体”,不是抽象的与其组成成员对立起来的集体。在这一制度下,“成员整体”的集体拥有土地所有权,它按一定期限和一定份额把土地分配给其成员形成承包权,集体与其成员的土地承包关系不是土地出租关系,是所有者整体与其组成成员个体的关系,作为成员整体的集体与每个成员个体的土地权利加在一起,才构成完整意义上的土地所有权。土地“三权分置”制度的创新之处,就在于对作为集体土地所有者组成成员的所有者之一的权利以承包权的方式给予确认与保护。

当承包土地的成员自己不直接使用土地时,可以转让给他人使用,这时该成员还继续享有该土地的收益权(如收取流转费等)和部分处置权(到期后收回土地使用权的权利)等权利;转入土地者获得一定期限的土地使用权(经营权),并取得经营利润(不能将经营利润简单等同于土地收益权),这时转出土地者与转入土地者的关系,是一般的土地租佃关系。同时,土地的转让并不影响成员与集体原有的财产权利关系。因此,土地“三权分置”制度的创新之处,在于很好地处理了成员集体所有制下,成员整体与成员个体之间的土地权利关系。

(三)放活经营权不等于经营权物权化

在调研中我们发现,一些地方放活经营权的一些做法,就是在一定程度上混淆承包农户的土地权利与市场流转而来的土地的权利,把流转土地的经营权物权化,例如给流转而来的土地颁发经营权证,在流转而来的土地经营权上设定抵押权进行融资担保试点等。流转土地大多数情况都是一年支付一次土地租金,我们把这称为“年租制”;很少有一次付清流转合同期内全部土地租金的案例,我们把一次付清全部租金的情况称为“批租制”。经营权物权化的做法,既可能是改革中的一种大胆创新与尝试,也可能是在解决农业新型经营主体融资难问题倒逼下开出的一个错误药方,是对土地“三权”中具体权利之间边界的理解与把握“过界”而出现的偏误。如果是后者,就特别值得关注。

第一,要区分两个“经营权”的不同性质。在农村现行土地“三权分置”制度下,承包农户的土地承包经营权,与其他经营主体通过流转土地获得的土地经营权,虽然最后三个字都是经营权,但性质不同。如前文所述,承包农民的“承包经营权”,强调的是集体成员的成员权,是集体土地所有者之一的权利,重心是“承包资格”,也就是承包权。因此,承包农民的承包经营权在承包期内,具有亚所有权性质,是集体所有制制度赋予的权利。当承包农户自己不使用其承包地时,可以流转给其他人使用并取得租金。流转土地者获得的经营权,是以市场合同取得的,是租赁来的权利,支付租金是其前提,一旦不交租金,承包农民就可以把地收回。因此很清楚,承包农民的承包经营权是可以产生租金的。流转而来的土地,要保持经营权,需要支付租金。虽然听起来都是经营权,但性质很不同,一个可产生租金,一个通过支付租金才能获得,本身不产生租金。有人会说,流转而来的土地再流转不也会产生租金吗?如果土地市场是有效的,再流转获得的租金,与应支付给承包者的租金应该是相同的,并不会出现增量租金。

第二,年租制下流转而来的土地的经营权不具有抵押价值。如上文所说,承包农户把土地流转时可以产生租金,如果在承包期内设定了抵押,在承包农户不能清偿债务时,银行可按事先约定流转其土地,并从土地租金中拿走属于自己的部分,所以承包农户在自己的承包地上持有的土地权利是可以用于抵押的,起担保作用的是土地未来的租金收益。土地经营者通过流转而获得的土地经营权,只有在预付了租期的全部租金时,才有抵押价值,也就是在批租制下才具有抵押价值。但现实情况恰恰相反,转入土地者往往是无钱一次付清合同期的全部租金,才将一般只支付了第一年地租的土地拿去抵押贷款,如果第二年出现债务不能清偿的情况,银行试图将其抵押土地的经营权再流转时发现,贷款人还未支付剩余合同期限的租金给转出土地的农民,再流转的租金,如果归出租土地的农民,银行将受损失,如果偿还银行贷款,农民将受损失。所以,年租制下租赁而来的土地经营权,并无抵押的经济价值。

第三,应进一步规范土地“三权”的内涵与名称,避免误读。把“承包权”与“经营权”描述为由“承包经营权”分离成了这两个权,并不十分恰当。现实语境下的承包权就是原来的承包经营权,应把承包土地的农民的“承包经营权”改称“承包权”,并明确承包权就是指农村集体经济组织成员通过承包方式取得并持有的本集体具体地块的一定期限的成员所有权,属于分享所有权性质,是在承包期限内不完整的成员所有权。一个主体拥有土地的所有权时自然拥有其使用权(经营权),不必特别提及其使用权,因而承包权自然就包含了经营权。流转取得的土地经营权,应该改为租赁土地使用权。承包权人(出租土地者)与租入土地者的关系,是一般的土地租佃关系,是市场主体之间通过契约约定的关系,并不复杂。如果对这种租赁来的土地的使用权,冠以“土地经营权”的名称,一是容易与习惯使用的承包经营权相混淆,二是隐藏了土地的租赁关系。

第四,流转来的土地经营权不宜颁发证书。因为租来的土地的经营权,是由当事双方所签土地流转合同约定的权利。每一个合同约定的期限、租金水平等都可能不同,合同也可能会因某种原因中止执行,给这样的经营权发证,一是证书无法统一格式,二是证书的效力也低于合同本身的效力,且当合同中止时,证书也就失效了,因此,颁发这样的证书没有多少实际意义,还不如改为土地流转合同的登记制度,对经营权的流转实行登记。

四、巩固和完善农村基本经营制度的建议

第一,土地集体所有、农户承包经营的农村基本经营制度不能轻易动摇,要保持长久不变。新中国成立前的历史表明,土地私有制并不能自动解决农业发展问题,更不能解决农民富裕问题。改革开放以前的历史表明,土地集体所有、集体统一经营的农村基本经营制度,在实践中被农民抛弃了,不应该再留恋。而近40年来农村基本经营制度改革的历史表明,现行农村土地集体所有、农户承包经营的制度,能够在坚持土地集体所有制不变的前提下,顺应经济的发展做出调整与改变,可平衡成员权逻辑与财产权逻辑的矛盾,可充分调动广大农民与经营者的积极性,应长久坚持。

第二,深化农村土地制度改革的目的,在于形成有竞争力的农业发展模式。生产关系必须以促进生产力的发展为目的。土地所有制保持不变,承包权相对稳定,经营权适当集中,是深化农地制度改革的目标,即笔者认为的“地权分散而经营适当集中”的农业发展模式。要实现这一目标,一方面必须更好地保护成员所有权即承包权,充分发挥其对资源配置的作用,另一方面,又必须防止成员权被过度保护,从而带来土地资源利用效率的下降。在坚持集体所有制不动摇的前提下,稳定而有保障的土地制度,不在于具体的承包期限的绝对长度,而在于制度的可预期性是否稳定,因此,无论30年的承包期限是否最理想的期限,从制度上都不必去调整它,而是坚持它,这样可以给农民提供一个稳定的信号——农地承包期就是30年,30年到期后可按既有规则续期30年。如此一来,制度是完全可预期的,因而也是稳定的。十九大报告宣布二轮承包到期后再续30年,就充分体现了制度的稳定性。在承包者与经营者分离越来越多的情况下,土地的具体经营期限,可由市场主体之间自行达成。

第三,巩固和完善农村基本经营制度,应更多回应农民和农业发展的诉求。近年来,城市里要求尽快进行农村土地制度改革的呼声非常高,似乎农村土地制度已成为我国农业与农村发展的巨大障碍。然而,在过去几年,笔者走访了全国十几个省,足迹遍布上百个村庄,在与各地农民的交流中发现,农民对现有农村基本经营制度较为满意,与城市改革的强烈诉求形成了鲜明的对比。也是在大量的实地调研、走访中,我们感到,现行制度,无论是对农村劳动力的转移与流动,还是对土地的转让与流转,均不存在制度性障碍。虽然我们并不否认农村基本经营制度仍然存在需要改革与完善的地方,但可以肯定的是,不需要进行所有制等根本性的制度变革,基本制度应维持稳定。城里人的“改革”呼声之所以高,是因为在现有制度下资本下乡拿地、买房限制重重。应当明确,巩固与完善农村基本经营制度,要更多地回应农民的诉求,考虑未来农业发展的需要,而不是主要回应城市资本的诉求。

注释:

①《我国新型农业经营主体数量达280万个》,载《农民日报》,2017-03-08。

②资料来源:《2013年中央农村工作会议公报》,http://www.mj.org.cn/zsjs/content/2014-01/21/content_132323_2.htm。

作者简介:唐忠:中国人民大学农业与农村发展学院教授,院长,博士生导师(北京 100872)